अधर्मी और विधर्मी से सदैव सचेत और सावधान रहना चाहिए। शास्त्रों के अनुकूल चलें, मन से तो बंदर चलता है।

अधर्मी और विधर्मी से सदैव सचेत और सावधान रहना चाहिए। शास्त्रों के अनुकूल चलें, मन से तो बंदर चलता है।

वेद में लिखा है-“धर्मं चर,” अर्थात् धर्म करो; “धर्मेण सुखमासीत्,” अर्थात् धर्मसे सुख होता है; “धर्मान्न प्रमदितव्यम्”, अर्थात् धर्म में प्रमाद या असावधानी नहीं करनी चाहिये. अब देखना यह है कि वह धर्म क्या है,जिससे सुख मिलता है। इसका विचार करने के लिये सबसे पहले “धर्म” शब्द के अर्थ की ओर ध्यान देना चाहिये.

“धर्म” शब्द व्याकरण की रीतिसे”(धृञ् धारणे” धातु के आगे “(मन्)” प्रत्यय लगाने से बनता है.इस की व्युत्पत्ति इस प्रकार से होती है- धर्म संस्कृत के धृ धातु से बना है, जिसका तात्पर्य है हृदय में विज्ञान सम्मत अहिंसात्मक शाश्वत सत्य को धारण करना। अहिंसा परमोधर्म : यही समाजिक अनुशासन है।

(१)ध्रियते लोकः अनेन इति धर्मः— जिससे लोक धारण किया जााय ,वह धर्म है.

(२)धरति धारयति वा लोकम् इति धर्मः— जो लोग को धारण करें, वह धर्म है.

महाभारत में धर्म का यह लक्षण बताया गया है—-

धारणाद्धर्ममित्याहुर्धर्मो_धारयते_प्रजाः ||

यत्_स्याद्धारणसंयुक्तं_स_धर्म_इति_निश्चयः || कर्ण६९-५८||

धारण करने से लोग इसे धर्म कहतें है.धर्म प्रजाको धारण करता है.जो धारण के साथ रहे,वह धर्म है–यह निश्चय है.

इससे सिद्ध होता है कि “धर्म” बहुत व्यापक शब्द है.अमरकोष के अनुसार “धर्म” शब्द के अनेक अर्थ है; यथा १ सुकृत या पुण्य, २ वैदिक विधि-यागादि, ३ यमराज, ४ न्याय,५ स्वभाव, ६ आचार, ७ सोमरस पीनेवाला, अन्य कोषों में धर्म के ये अर्थ लिखे मिलते है- १ शास्त्रोक्त कर्म के अनुष्ठान से उत्पन्न होनेवाले भावी साधनरूप शुभ अदृष्ट या पुण्यापुण्यरूप भाग्य,२श्रौत और स्मार्तधर्म, ३ विहित क्रिया से सिद्ध होनेवाला गुण या कर्म-जन्य अदृष्ट,४ आत्मा,५ देह को धारण करने से जीवात्मा, आचार या सदाचार,६ वस्त्र का गुण, ७ स्वभाव, ८उपमा, ९याग आदि,१० अहिंसा, ११न्याय, १२ उपनिषद्, १३ धर्मराज या यमराज, १४ सोमाध्यायी,१५ सत्सङ्ग, १६ धनुष,१७ज्यौतिष मतमें लग्नसे नवमस्थान या भाग्यभुवन,१८ दान आदि.

किंतु “धर्म” शब्द का धातुगत अर्थ तो धारण करना ही होता है. निरुक्तमें “धर्म”शब्द का अर्थ नियम बताया गया है. इन दोनों के मेल से “धर्म” शब्द का यही वास्तविक अर्थ होता है कि जिस नियम ने इस लोक या संसार को धारण कर रखा है, वही धर्म है.

आगे बताया जायगा कि वह नियम कौन सा है,जिसने इस लोक या संसार को धारण कर रक्खा है और किन नियमों के अनुसार चलने से सुख होता है; क्योंकि वेदमें लिखा है कि धर्मसे सुख मिलता है.लोक में भी कहतें है—“धनाद्धर्मं ततः सुखम्”, धनसे धर्म होता है और धर्मसे सुख होता है.यह सुख दो प्रकार का है- एक तो इस लोक का सुख और दूसरा परलोकका सुख.इसलिये जिससे इन दोनों प्रकार के सुखो की प्राप्ति हो,वही धर्म है.सभी लोग सुख के लिये प्रयत्न करतें है और उसका साधन धर्म है;अतएव वैशेषिक दर्शन के रचयिता पूज्यपाद महर्षि कणाद ने धर्म का यह लक्षण कहा है—->”(यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः||)” जिससे इस लोक में उन्नति और परलोक में कल्याण या मोक्ष की प्राप्ति हो,वह धर्म है.

इस धर्म का मूल या जड़ वेद है,मनु महाराज ने कहा है-“(वेदोऽखिलो धर्ममूलम् ||२/६||)” समस्त वेद अर्थात् ऋक्,यजु:, साम और अथर्व-वेद धर्म का मूल है.

श्रीमद्भागवत में भी स्पष्ट कहा है—“(वेदप्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः||६/१/४४||)” वेद में कहा हुआ धर्म है और उससे विपरीत अधर्म है.मीमांसा-दर्शन में दूसरा धर्म का लक्षण है–“(चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः)”वेद में जिसकी प्रेरणा की गयी है,वह पदार्थ धर्म है.अर्थात् वेद में लिखे अनुसार कर्म करना धर्म है और उसमें निषेध किये हुए कर्मका न करना भी धर्म है.वेद में लिखे हुए वर्णाश्रमधर्मों का न मानना और मना किये हुए कर्मों का करना अधर्म है.

धर्म का तीसरा लक्षण है—“(वेदविहितत्वम्)” जो वेद में कहा गया है; वह धर्म है.

धर्म का चौथा लक्षण है—“(क्रियासाध्यत्वे सति श्रेयस्करत्वमिति लौकिका:)” क्रिया या कर्म द्वारा सिद्ध होकर कल्याणकारी होना धर्म का लक्षण है–यह लौकिक पुरुषों का मत है.

धर्म का पाँचवाँ लक्षण इस भाँति कहा गया है—“(सत्याज्जायते,दयया दानेन च वर्धते,क्षमायां तिष्ठति,क्रोधान्नश्यति)”– धर्म की उत्पत्ति सत्य से होती है, दया और दान से वह बढ़ताहै,क्षमामें वह निवास करता है और क्रोधसे उसका नाश होता है.

मनुस्मृति में धर्मका छठा लक्षण यह बताया है–“(वेदःस्मृतिःसदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः ||

एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम् ||२/१२||)” वेद,स्मृति या धर्मशास्त्र, सदाचार या सत्पुरुषोंका आचरण और अपनी आत्मा की प्रसन्नता — यह चार प्रकार का धर्म का लक्षण(परियाचक) है.

“(श्रृतिस्मृतिभ्यामुदितं यत् स धर्मः प्रकीर्तितः||)” श्रुति(वेद) और स्मृति(धर्मशास्त्र)में जो कहा गया है, वह धर्म कहलाता है.

“(श्रृतिस्मृत्युदितं धर्ममनुतिष्ठन् हि मानवः || इह कीर्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम् ||मनु२/९||) श्रृति और स्मृतिमें कहे हुए धर्म को करता हुआ मनुष्य इस लोकमें यश को पाता है और मरकर परलोक में उत्तम सुख या मोक्ष को प्राप्त होता है.”(आचारः प्रथमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त एव च || तस्मादस्मिन् सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान् द्विजः||१/१०८|| श्रृति और स्मृतिमें वर्णित सदाचार परम धर्म है.इसलिये अपने आत्माको जाननेवाला(आत्मज्ञानी)द्विज सदा सदाचार से युक्त रहै.”(एक एव सुहृद धर्मो निधनेऽप्यनुयाति यः || शरीरेण समं नाशं सर्वमन्यत्तु गच्छति ||)” एक धर्म ही ऐसा मित्र है, जो मरनेपर भी जीव के साथ जाता है; और सब तो शरीर के नाश के साथ ही छोड़कर चले जातें है.

वेद में धर्म के तीन स्कन्ध बतायें है—>”(त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमस्तप एव द्वितीयो ब्रह्मचर्याचार्यकुलवासी तृतीयोऽत्यन्तमात्मनमाचार्य कुलेऽवसादयन् सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति ब्रह्मसँस्थोऽमृतत्वमेति ||छा २/२३/१||)” धर्म के तीन स्कन्ध वा विभाग या आधारस्तम्भ है.यज्ञ, अध्ययन या स्वाध्याय और दान– यह पहला स्कन्ध है.तप ही दूसरा स्कन्ध है.आचार्यकुलमें रहनेवाला ब्रह्मचारी,जो आचार्यकुल में अपने शरीर को अत्यन्त क्षीण कर लेता है,यह तीसरा स्कन्ध है.ये सभी पुण्यलोकके भागी होतें है.ब्रह्ममें सम्यक प्रकार से स्थित(चतुर्थाश्रमी संन्यासी) अमृतत्व को प्राप्त होता है.

इसी “धर्म” शब्द के पहले स्व जोड़ने से “स्वधर्म” शब्द बनता है,जिसका अर्थ — अपना_वर्णाश्रम_धर्म” होता है.

उसीके पूर्व “पर”जोड़नेसे “परधर्म” शब्द बनता है.उससे तात्पर्य अपने वर्णाश्रम-धर्म को छोड़कर दूसरे पुरुषके वर्णाश्रम-धर्म से है.

उसीके पहले “वि” उपसर्ग लगाने से “विधर्म” शब्द बनता है.उसका अर्थ “विगतः धर्मेण विधर्मः” होता है.जो अपने धर्म से गिर जाय अर्थात् जो धर्मान्तरित हो जाय,वह विधर्म है.श्रृति-स्मृति में कहे हुए धर्मों को छोड़कर सब धर्म विधर्म है.अतः अपने धर्म को छोड़कर अन्य धर्म को स्वीकार करनेवाला “विधर्मी” कहा जाता है.

उसीके पहले “कु” उपसर्ग लगाने से “कुधर्म” शब्द बनता है.उसका अर्थ “(कुत्सितः धर्मः कुधर्मः)” अर्थात् जो धर्म निन्दा के योग्य हो; वह कुधर्म है.कुधर्म पापाचरण या बुरे आचरण को कहतें है.कुधर्म शब्द का एक अर्थ और भी होता है; वह यह कि जो धर्म अन्य धर्ममें बाधा दे, वह “कुधर्म” कहाता है.यथा–“(धर्मं यो बाधते धर्मो न स धर्मः कुधर्म तत् || अविरोधी तु यो धर्मः स धर्मः सत्यविक्रमः ||)” जो धर्म दूसरे धर्मको बाधा दे, वह धर्म नहीं है,किंतु कुधर्म है.जो धर्म समस्त धर्मों का अविरोधी है, वही यथार्थ धर्म है.

धर्म के पहले “नञ्” जोड़ने से “न धर्मः अधर्मः”– “अधर्म शब्द बनता है.उसका अर्थ -जो धर्म से बिल्कुल विपरीत हौ, वह अधर्म कहाता है. इस अधर्म के पाँच भेद है–१ विधर्म, २ परधर्म, ३ धर्माभास, ४ उपधर्म, ५ छलधर्म… इन में से “१विधर्म और २ परधर्म के अर्थ तो पहले लिखे जा चुके है.

“वेदके खण्डन से पाखण्डाचार या दम्भ अर्थात् ढोंग को “उपधर्म” कहतें है..

अपने ही मनसे किसी काम को धर्म कहकर करना “धर्माभास” है…

प्रचलित अर्थ को छोड़कर दूसरे प्रकारका अर्थ करके जिस धर्म की व्याख्या की जाय, वह “छलधर्म” है….

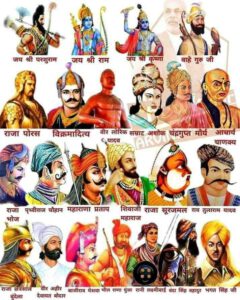

उपर “कुधर्म” का भी अर्थ लिखा जा चुका है. इन_छहों_प्रकार_के_अधर्मों का परित्याग करना धर्म” है.. अपना स्वधर्म ही सबको शान्तिदायक होता है.भगवान् ने कहा–“(स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः||) स्वधर्म में मरना श्रेष्ठ है.परधर्म भयकारी है.समस्त प्राणियों का वही परम धर्म है, जिससे भगवान् में निष्काम, अटल और अचल भक्ति हो और जिसके करनेसे आत्मा प्रसन्न होती हो.जिस ओर धर्म होता है, उसकी जय होती है..कहा भी है—“(धर्मेण हन्यते व्याधिर्धर्मेण हन्यते ग्रहः || धर्मेण हन्यते शत्रुर्यतो धर्मस्ततो जयः ||)” धर्म से रोग नष्ट होते है, धर्म से ग्रहों की पीडा़ मिटती है. धर्म से शत्रु-नाश होता है; जहाँ धर्म होता है, वहाँ विजय होती है…. हमारे लाखों महापुरुषों ने अपना बलिदान देकर धर्म की रक्षा के लिए अमूल्य योगदान दिया ? इस लिए पंथोंं में फंसने की बजाय सत्य सनातन धर्मानुरागी बनें धर्माचरण करें भगवद भक्ति प्राप्त होगी भगवदमय हो जाओगे। जय नारायण जी की सरकार ।

*नीतिदर्शन…………………*✍

[ आचार्य भर्तृहरिका नीतितत्व ]

*हर्तुर्याति न गोचरं किमपि शं*

*पुष्पाणि यत् सर्वदा।*

*ह्यार्थिभ्य: प्रतिपाद्यमानमनिशं*

*प्राप्नोति वृद्धि पराम्।।*

? *भावार्थ* – जो धन चोरों के द्वारा किसी भी प्रकार नहीं देखा जा सकता, जो सदा–मङ्गल ही करता है, जो देनेपर नित्य बढ़ता ही रहता है तथा कल्पान्तमें भी विनष्ट नहीं होता, ऐसे वर्धनशील *विद्याधनके* अवासभूत विद्वानोंकी समता कोई नहीं कर सकता है।

?*सुदिनम्* ?